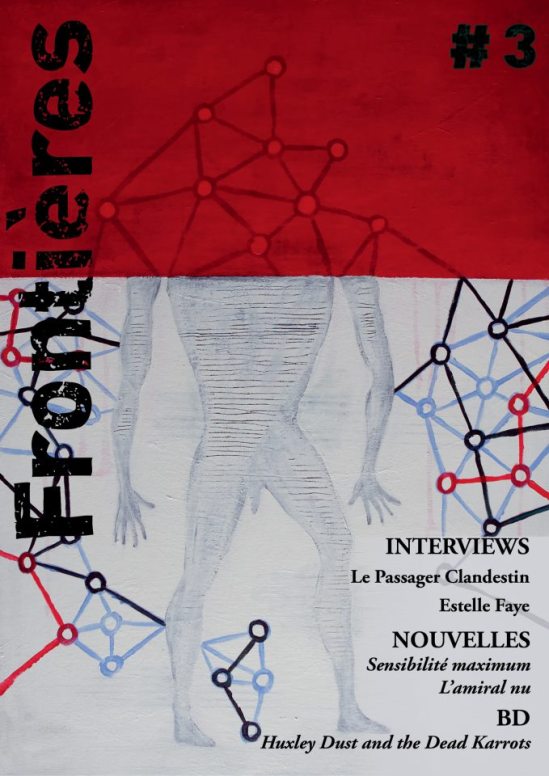

Il y a plusieurs mois nous annoncions la fin des Éditions du Nexus et la survie, bien que fragile, de la web-revue Frontières.

Aujourd’hui, c’est donc sans très grande surprise que je vous informe de la fin de celle-ci.

Nous l’avions commencée pleins de bonne volonté, mais surtout pleins de temps libre. Les mois passant, les desseins personnels des uns et des autres s’intensifiant, nous avons pris plus de liberté et, contre notre gré, grignoté peu à peu sur le temps dédié à Frontières. Entre projets, boulots, reprise d’études, nous avons préféré y mettre un terme, par respect pour les lecteurs, mais aussi parce que nous ne pouvions plus respecter le rythme que la bonne tenue de la revue nous imposait.

C’est un « truc entre copains » qui se termine, et c’est toujours triste de voir un projet, aussi minime soit-il, disparaître. Toutefois, il se termine en quelque sorte de la meilleure des manières.

En effet, nous avions lancé il y a plusieurs mois un appel à textes autour du thème Usurpation d’Identité, et beaucoup de nouvelles nous sont parvenues. Si nous avons déjà pris beaucoup de temps pour le gérer, nous mettrons tout en œuvre pour proposer les meilleures nouvelles à la lecture ! Ensuite nous tournerons la page Frontières.

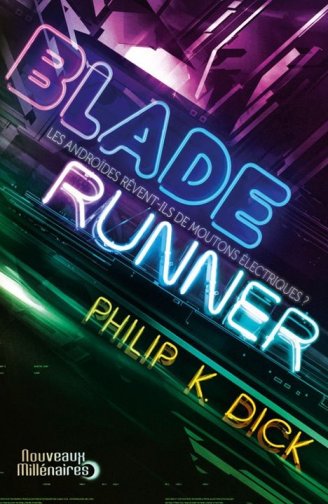

La fin de la revue est aussi pour moi l’occasion de porter à la connaissance de ceux qui n’en auraient pas entendu parler, un projet de financement participatif initié par la très bonne librairie parisienne Scylla, qui développe une partie édition.

Il s’agit ici de financer l’édition de deux livres : Roche-Nuée de Garry Kilworth (réédition de Denoël, 1989) et Il faudrait pour grandir oublier la frontière de Sébastien Juillard, cofondateur de Frontières et ami. Les livres sont beaux et bien écrits, aussi je vous propose d’aller faire un tour à l’adresse ci-dessous pour vous informer et, éventuellement, participer au financement.

http://editions.scylla.fr/financement/lancement-editions-scylla

Finalement, une telle fin n’en est pas vraiment une sans remerciements. Aussi, je tenais à remercier les cofondateurs de la revue David, Michaël, Thibaud et bien évidemment Sébastien, mais également ceux qui nous ont aidés à chaque numéro, Phil Becker, Gromovar et la plus agréable, la plus professionnelle des correctrices, Pascale Doré, sans qui la revue n’aurait clairement pas pris la même tournure. Au plaisir de te retrouver sous d’autres latitudes, Pascale !

Merci aussi à vous, lecteurs assidus ou de passage, pour votre soutien, votre patience et vos remarques.

Quentin Debard